什麼是足循環?

大家好,我是楊智鈞醫師。今天,要藉由本篇專欄,帶大家一起了解下肢血液循環,也就是所謂的「足循環」的秘密。

臨床上常見腿部沉重、疼痛而來看診的案例,也不乏從骨科醫師轉介而來、主訴膝蓋、腳踝等關節腫脹疼痛的病人。您知道嗎?腿部、下肢關節腫脹疼痛,不一定是關節出了問題,有很大的原因可能是你的血管健康(循環)出了問題!講到循環出問題,人們首先聯想到的都是心血管及心臟疾病,但您知道嗎?下肢循環也會出問題!因為心臟出問題容易奪走人的性命,所以人們往往忽略了下肢循環(足循環)保健的重要性,然而,足循環出問題,卻會帶給人更長也更痛苦的折磨,嚴重者需要截肢,影響行動力後衍伸更多疾病。

循環兩系統

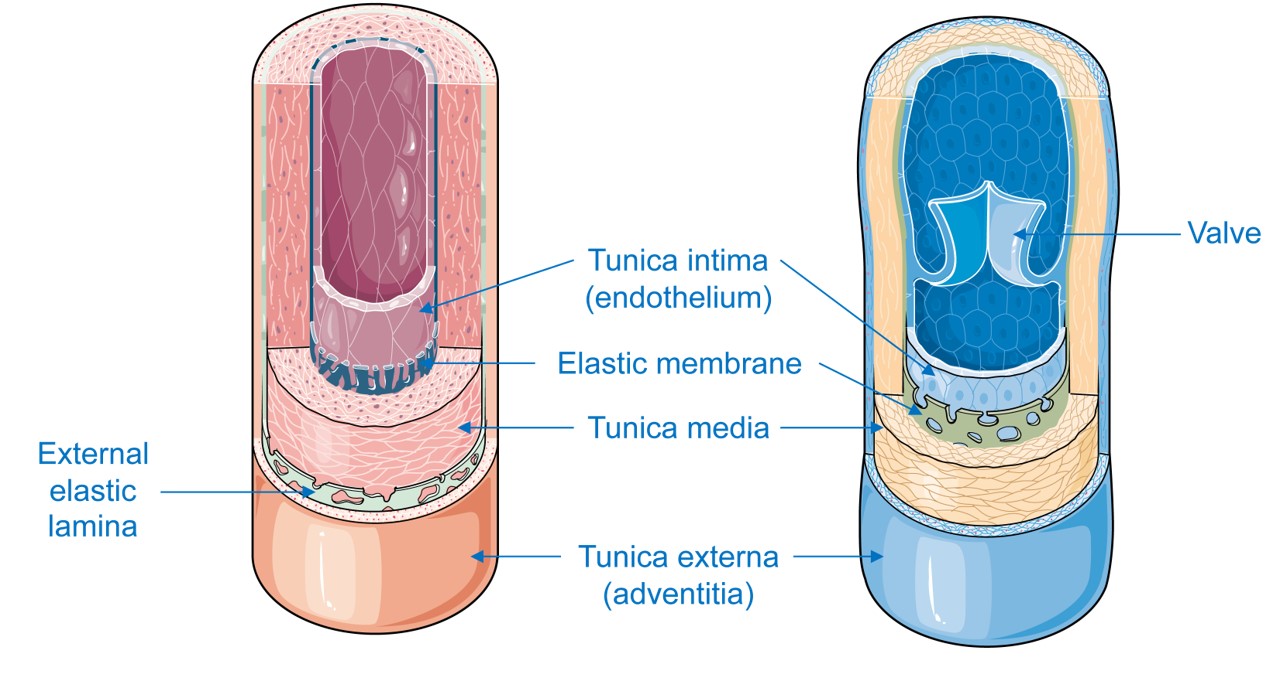

循環兩系統分別為動脈與靜脈,動脈負責將血液從心臟送出到身體各處,而靜脈則是負責將血液從身體各處運回心臟。這些血管就像是身體的高速公路,如果路面出了問題,如堵塞、或路面不平,那身體就會出現各種疾病。下肢血管長度佔身高一半以上,要克服地心引力將離心臟那麼遠的血液送回心臟,需要有強大的回流力量,也因此,我們常稱「腳,是人體的第二顆心臟」。靜脈透過瓣膜的結構,防止本應回流至心臟的血液逆流至腿部,但若是下肢血液循環不良或瓣膜受損,導致血液無法流至末梢、或是血液淤積在腿部無法有效地回流心臟,就會出現下肢不適的症狀,也就是我們所謂的「足循環疾病」。

足動脈疾病

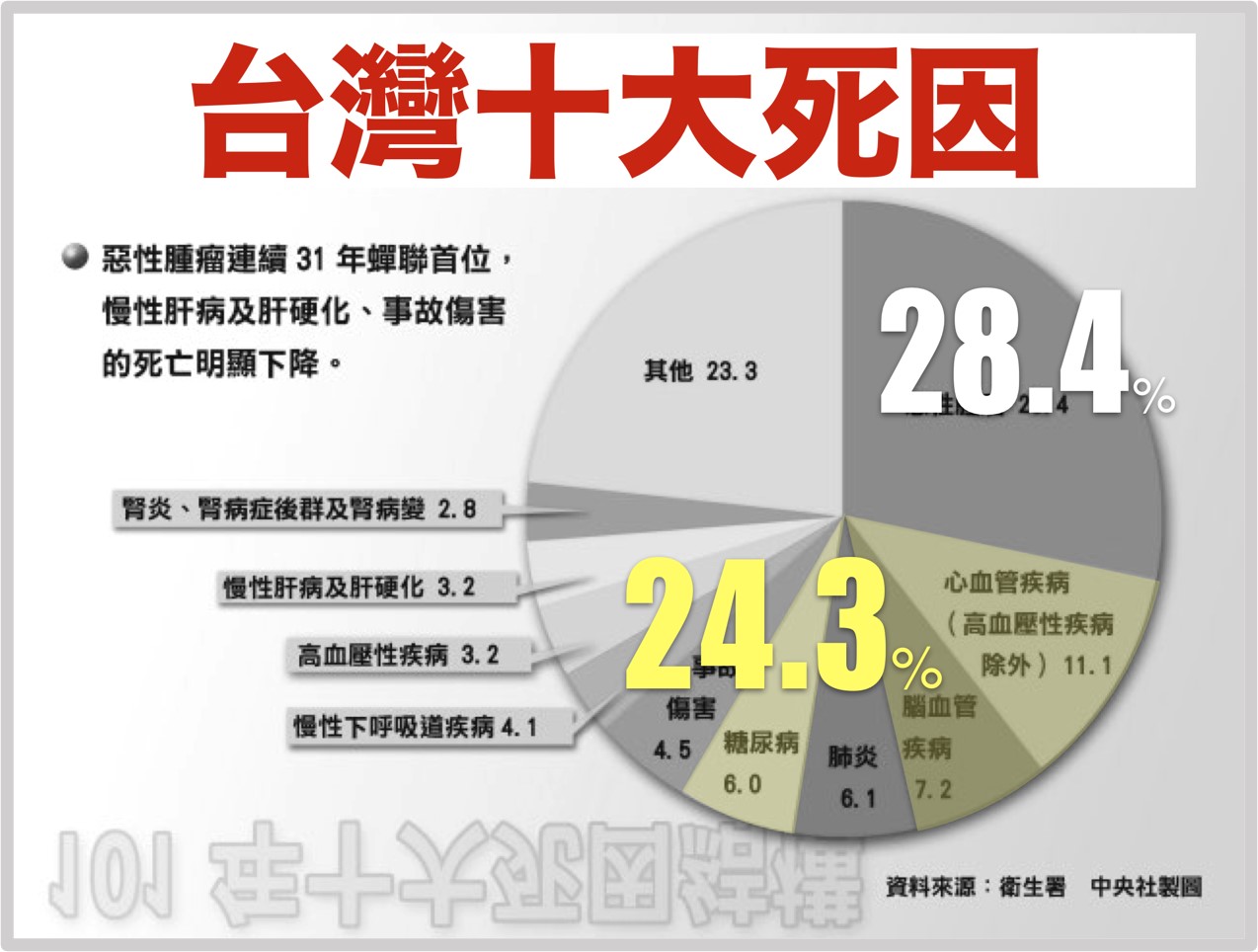

台灣十大死因如大家所知,幾十年來都是惡性腫瘤蟬聯首位,第二位就是心血管疾病。而十大死因中,與「動脈硬化」相關的疾病,佔了24.3%,緊逼惡性腫瘤。

而您知道,身體哪個部位最容易產生動脈硬化嗎?

我在外演講,問10個人,往往10個人都答錯。不是心臟、不是大腦,答案出乎意料,是「下肢」!

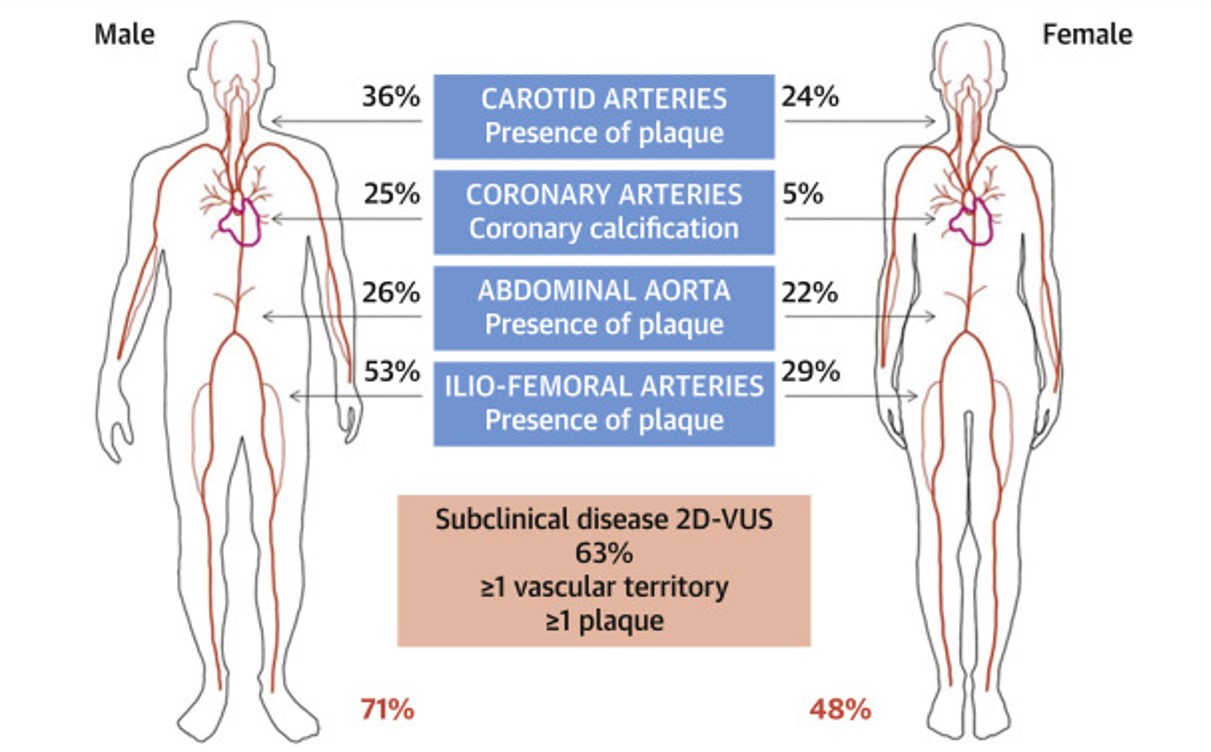

JACC VOL. 78, NO. 2, 2021 Ibanez et al. JULY 13, 2021:156 – 7 9

從本圖可得知,不論是男性或女性,下肢出現動脈硬化症狀的比例都是最高!甚至在男性中更是佔了一半以上的比例!

然而,下肢動脈疾病在過去,卻被極低度重視。

而下肢動脈疾病,隨著年齡增長,罹患風險越高。根據統計,55歲以上長輩有超過16%的機率罹患下肢動脈疾病。而導致下肢動脈疾病的危險因子,前三名分別是糖尿病(比一般人多出4倍風險)、吸菸、及高血壓。

我們常聽到腦中風,指的是血栓塞住腦部血管,血液無法流通;下肢動脈一樣會發生血栓,也就是「腳中風」,血管被血栓塞住無法往下流到末梢,容易造上末梢冰冷、麻木、疼痛,嚴重甚至需要截肢。

足靜脈疾病

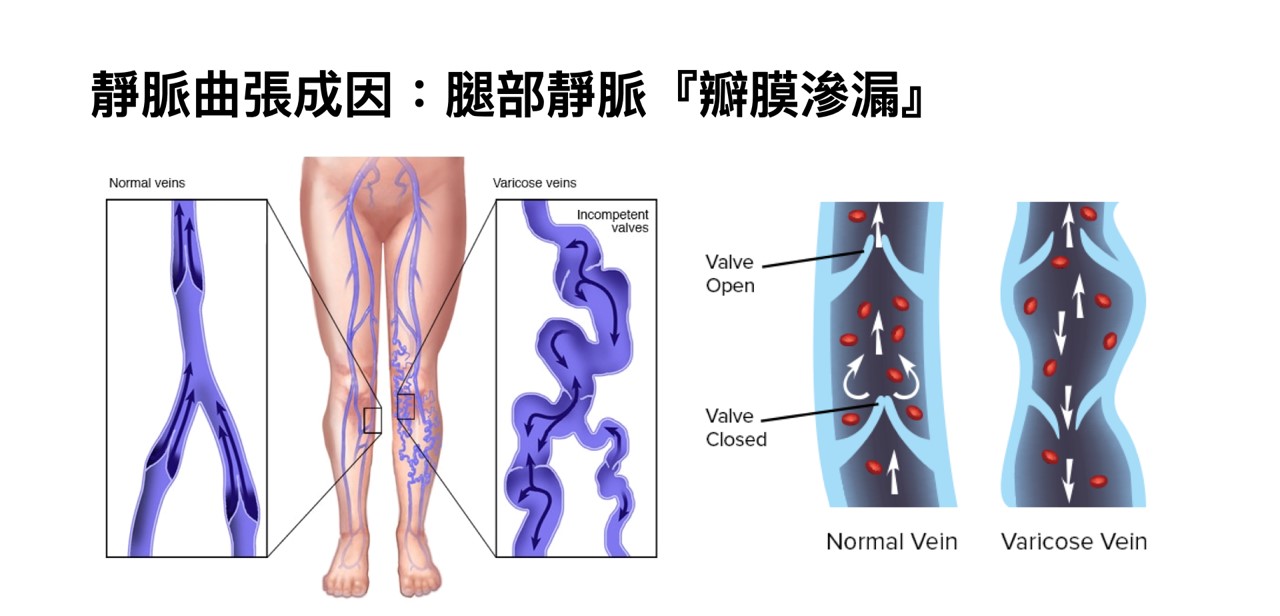

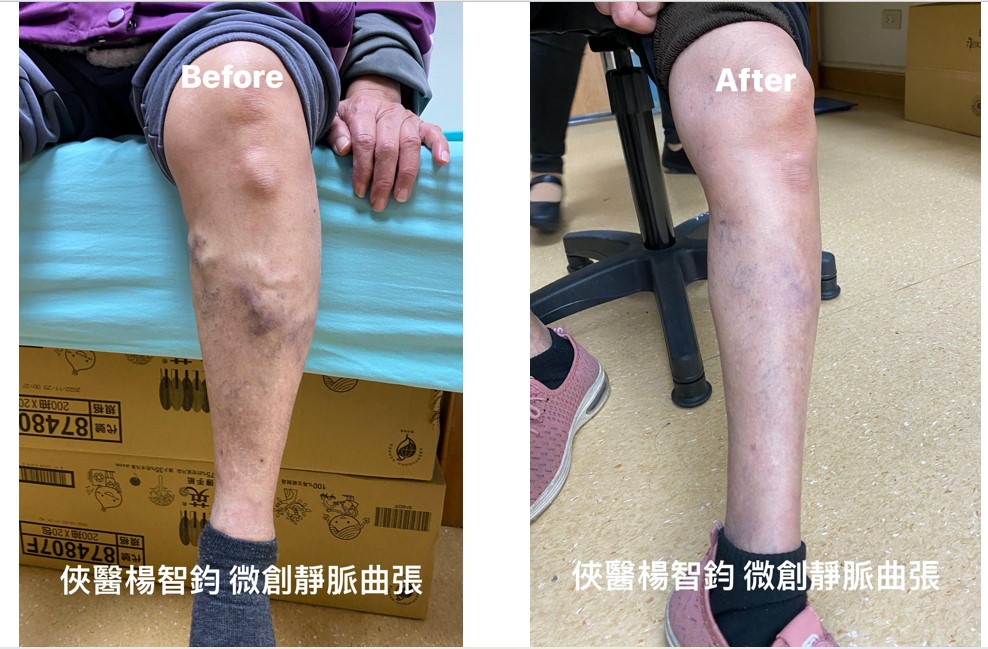

足靜脈疾病最常見的,就是靜脈曲張。靜脈曲張最主要的成因,是腿部靜脈瓣膜滲漏,原本應回流至心臟的血液因瓣膜閉鎖不權而逆流,囤積在靜脈導致血管變型。很多人覺得靜脈曲張只是影響美觀而已,但其實若不去改善或治療,嚴重的靜脈曲張很可能導致皮膚色素沉澱、下肢水腫、甚至傷口潰爛。

靜脈曲張依嚴重程度分級,治療方法也不一樣。輕微的靜脈曲張(第一級),可透過美容雷射或改善生活習慣持續觀察即可;第二級的靜脈曲張,則需透過注射硬化劑或進行局部鉤除;第三級以上,在過去傳統的治療方式是將問題靜脈抽除,也就是過去常聽見的「抽腳筋」,然而隨著醫學的進步,現在的治療方式已轉為微創閉合手術,利用雷射閉合操作原理,將變形的靜脈縮回原本的形狀。

造成靜脈曲張的前三大危險因子,分別為遺傳、久站久坐、及肥胖。遺傳無法預防,但雙腳適時動一動、維持良好的足健康生活習慣,是非常重要的。

足循環疾病三大保養重點

心血管循環疾病容易造成立即的生命風險,然而足循環疾病,卻對後半人生的行動力以及生活品質影響甚鉅。根據日本超高齡社會的觀察與統計,「行動力」往往是長輩第一個喪失的能力,隨著行動力的喪失,長輩變得虛弱,而漸漸地也會開始喪失排泄能力、飲食能力。台灣在2025年邁入超高齡社會,「足健康」、「行動力」的重要性在醫療與長期照顧上不斷地被提出倡議,而遠離「足循環疾病」就是照顧您足健康的第一要點,如何遠離足循環疾病,以下三大保養重點:

- 要控制:

上述文章中有有提到,動脈硬化最常發生的位置是在人體下肢。因為對於會造成動脈硬化的危險因子,我們應該好好監測並控制相關指數:

‧戒菸

‧控血糖: HbA1c < 7

‧控血壓: 140/80

‧控血脂: LDL<100 (有病<70) - 少站坐:

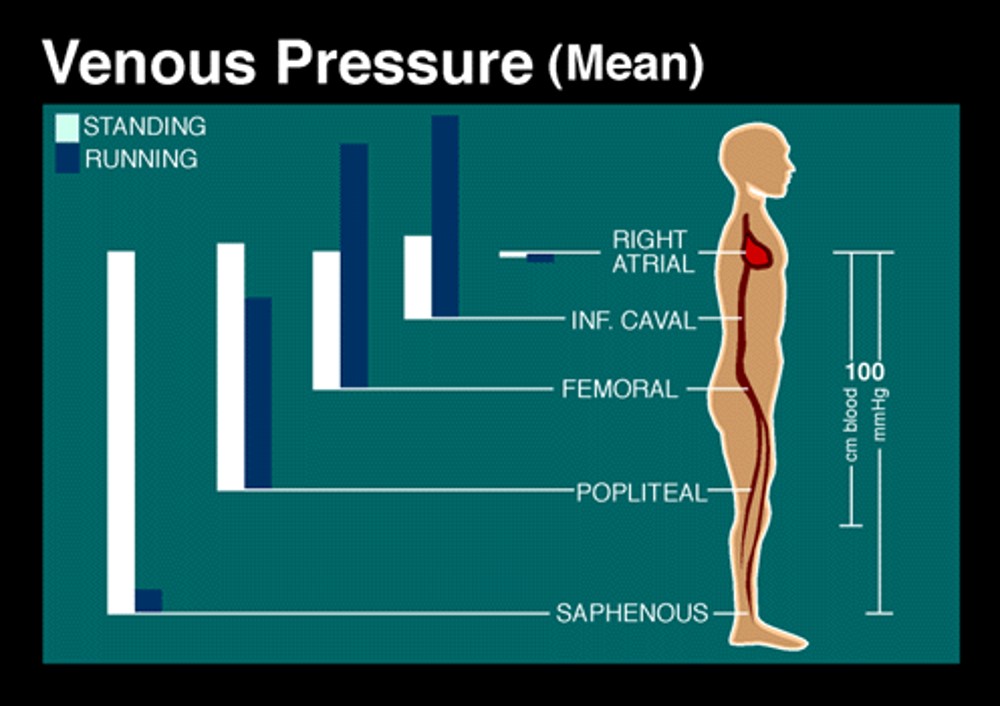

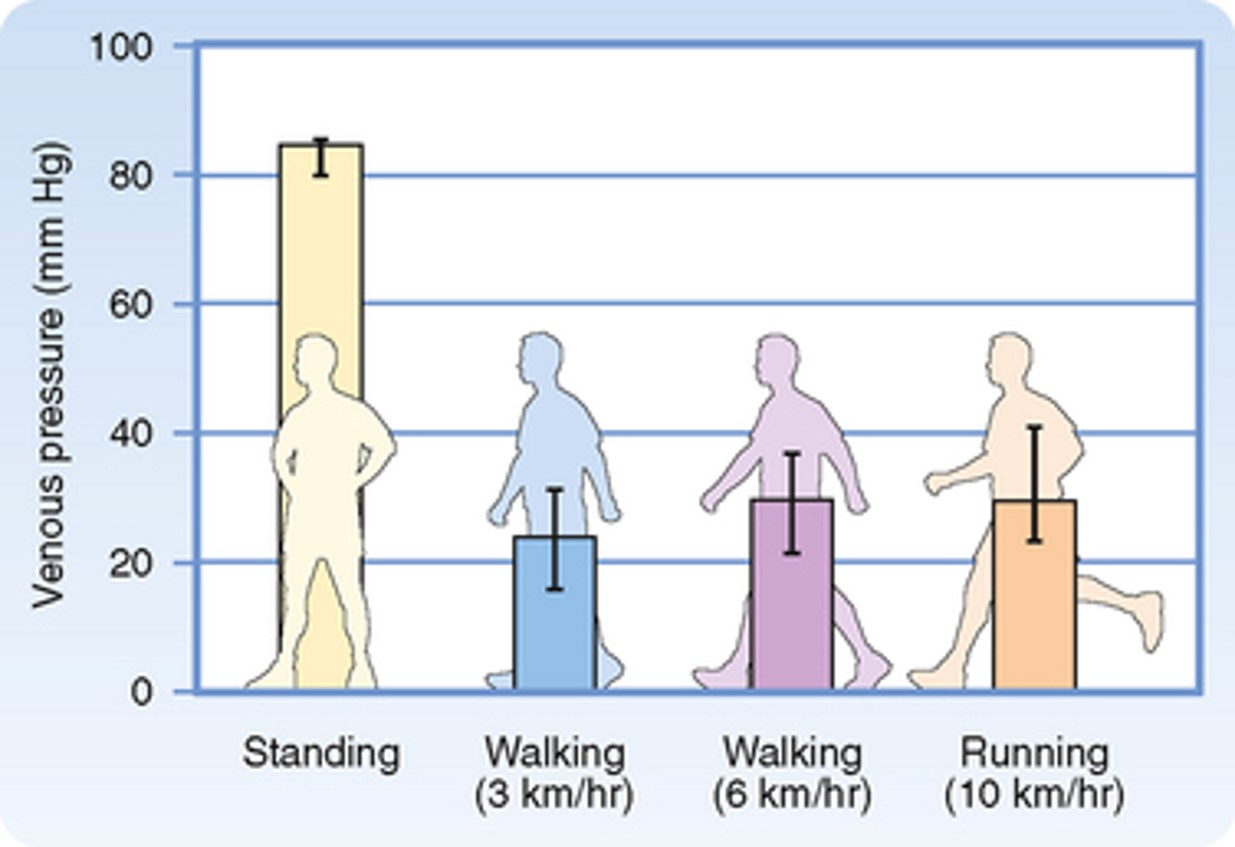

從圖中可見,人站立時的下肢血壓比上半身高出許多,但若是在跑步運動時,則可大幅降低下肢血壓。 - 勤走路:

不論是走路、跑步,對下肢血壓的舒緩都有極大的成效,以每個人的心肺狀況,尤其是較衰老的長輩,若跑步過於勉強,那走路,也會是對下肢循環很有幫助的運動。除了走路外,腳趾運動、踮腳運動等末梢訓練,也都是簡單、輕鬆但卻對足循環有良好的保養效果。

作者簡介

足健康守護圈 特約夥伴

光田綜合醫院心臟血管外科主任

楊智鈞醫師

專長:

‧成人心臟手術

‧不停跳冠脈繞道、瓣膜修補與置換

‧MICS 微創心臟手術

‧大動脈手術、微創主動脈支架手術

‧周邊血管(含透析通路)介入手術

‧靜脈曲張微創手術、深部靜脈栓塞

學經歷:

‧光田綜合醫院心臟血管外科主任

‧大千綜合醫院心臟血管外科主任

‧台中榮總心臟血管外科主治醫師

‧中國醫藥大學安南醫院心臟血管外科主治醫師

‧中華民國心臟胸腔外科專科醫師

‧中華民國血管外科專科醫師

‧中華民國心臟協會專科醫師

‧中華民國主動脈支架授證操作醫師

‧國立陽明大學醫學系畢業

‧國立成功大學醫學工程研究所博士班

‧康博心血管功能醫學診所 顧問醫師

粉絲專頁:楊智鈞 下肢靜脈專科

更多楊智鈞醫師介紹,請點我