拇趾外翻的痛苦與挑戰

這天,一位約 50 歲的女性進入診間,描述她近日因前足內側不適與顯著變形而多次求診。她先前曾試過使用痛風藥物,但症狀仍未緩解,影響了她的日常生活品質。鄰居介紹下,她決定尋求我的醫療建議。經過初步檢查和X光評估,確診為大腳趾外翻,即拇趾外翻,目前正接受診所的追蹤治療。

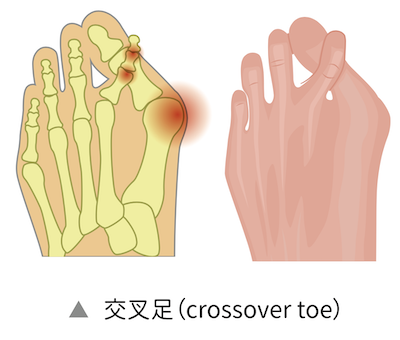

對於拇趾外翻的患者而言,最主要的不適感通常表現在穿鞋時。正常情況下,腳的第一趾與第五趾會大致呈現平行,而一雙合腳的鞋穿起來不至於引起過多疼痛或不適。然而,對於拇趾外翻的患者來說,由於前足蹠骨往內側偏移,大腳趾向外偏移,嚴重者甚至可能出現趾頭交叉的情況(大腳趾藏到第二第三的腳趾頭下方),形成所謂的交叉足(crossover toe)。這種變形不僅造成腳趾間的摩擦不適,甚至可能導致皮膚發紅、破損。嚴重情況下,在因拇指外翻導致前足變寬後,第二、第三趾的腳底會因摩擦形成雞眼,導致在穿鞋行走時感到極度的不適。

拇趾外翻的診斷

拇趾外翻的影像診斷主要以 X 光為主。正常情況下,前足第一蹠趾(拇趾)的關節夾角位於 10~15 度之間。20 至 30 度視為輕度拇趾外翻,30~40 度為中度,超過 40 度則視為嚴重拇趾外翻。角度變形程度愈大,臨床上穿鞋不適感往往會愈強烈。然而,值得注意的是,外翻的角度與患者的臨床症狀未必呈現正向關係,像是諸多從小裹小腳的個案,或是幾位知名的 NBA 球星;雖說外型看起來明顯異常,功能卻健步如飛,甚至馳騁整個球場。因為患者在臨床治療中,需要關注的不僅僅是其外觀或影像,更重要的是患者所呈現的臨床症狀。此外,目前手術適應症尚未有明確的角度定義。

拇趾外翻的成因

根據相關學術研究統計,拇趾外翻在青壯年約有近 1/4 的盛行率;隨著年齡增加,65 歲後盛行率約為 1/3。其中,遺傳和女性是主要的風險因素。其他風險因素包括全身多關節的韌帶鬆弛、扁平足、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎等風濕免疫疾病。不良的穿鞋習慣,如穿太高的高跟鞋(超過 2.5 公分)或楦頭太窄,也是需要注意的因素。部分人天生雙腳大小不一,選鞋時更需注意,要以大號尺碼為主,切勿因此引起穿鞋不適,進而惡化疾病。對於生活中仍需穿高跟鞋的患者,我通常會建議準備兩雙鞋,先穿平底鞋出門,到需要的場合再換成高跟鞋,減少穿著高跟鞋的時間,以降低足部不適。

拇趾外翻對策

在拇趾外翻的治療中,主要著重於根據患者的症狀進行治療。對於早期輕微的不適,可以考慮口服或局部擦抹的疼痛藥物。一些足部輔助器材,如五趾分趾襪、大腳趾與第二趾的趾間分隔墊,以及適時的減壓鞋墊,都是可以嘗試使用的。針對足底已有雞眼的患者,減壓鞋墊可減少足趾之間的摩擦,平均分散前足的受力,改善不適感

此外,對於腳趾的肌力訓練,不論是進行腳趾的抓握練習,如腳趾模擬剪刀、石頭、布的動作,或是從簡單的抓住網球開始,逐漸進行五趾打開的動作,以及大腳趾的屈曲和伸展等足底的肌肉訓練,有時在進行簡單的熱敷後再進行訓練,效果更加明顯。若患者同時合併扁平足,建議在鞋子的選擇上選用寬楦頭,同時加強內側足弓墊的支撐,以增強治療效果。

對於這些非手術的治療,關鍵在於與疼痛共存的情況下,通過強化鄰近關節旁的肌肉力量,以改善穿鞋時的不適。如果經過保守治療後仍然持續不適,建議請足踝醫師進行評估,以判斷是否需要手術治療。最後,呼籲患者不要因擔心拇趾外翻而停止活動,就像不應因擔心嗆到而停止進食一樣。唯有適時地與外翻好好共存,並積極地訓練腳掌肌肉,選對合適的輔具鞋墊,才是最佳的外翻人生保養之道。

重點筆記

- 需要穿高跟鞋的場合,可事先準備兩雙鞋換穿,先穿平底鞋,等必須穿高跟鞋時再改穿,休息時換回平底鞋。

- 除了藥物,可善用如五趾分趾襪、趾間分隔墊,以及減壓鞋墊等足部輔助器材,幫助改善拇指外翻帶來的不適。

作者簡介

足健康守護圈 首席主持醫師

全國百大骨鬆良醫

陳建宏醫師

專長:退化性關節炎、骨質疏鬆、足踝病變、運動介入、疼痛治療、傷後復建

全國巡迴醫療公益演講超過400場

- 陳建宏骨科診所院長

- 中華民國骨質疏鬆症學會副秘書長

- 前榮總台南分院創傷暨高齡 骨科主任

- 成功大學醫工所 博士候選人

- 日本奈良縣立醫科大學 足踝科臨床研究員

- 國防醫學院醫學系